慧星實驗

慧星實驗

慧星實驗

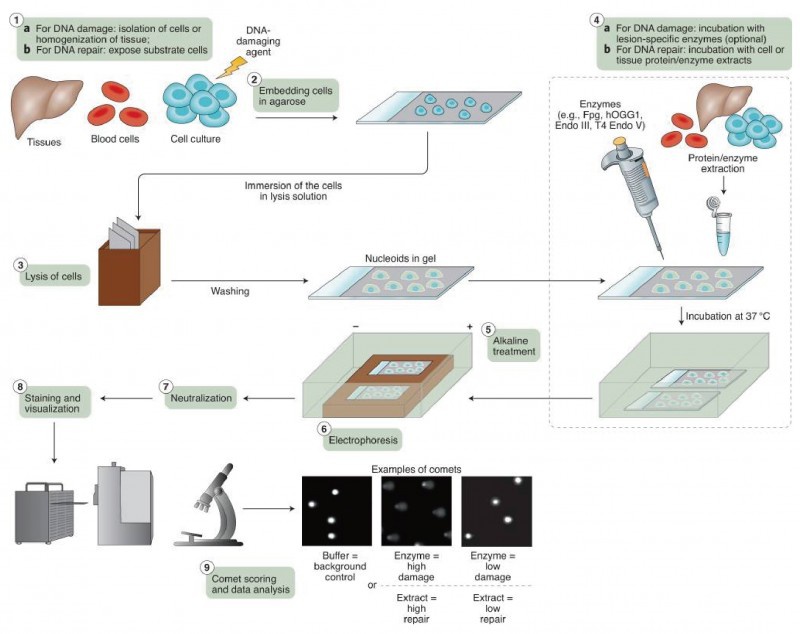

彗星實驗又稱單細胞凝膠電泳實驗,是由Ostling等于1984年首次提出的(de)一種通(tōng)過檢測DNA鏈損傷來(lái)判别遺傳毒性的(de)技術。

它能有效地檢測并定量分(fēn)析細胞中DNA單,雙鏈缺口損傷的(de)程度。當各種内源性和(hé)外源性DNA損傷因子誘發細胞DNA鏈斷裂時(shí),其超螺旋結構受到破壞,在細胞裂解液作用(yòng)下(xià),細胞膜、核膜等膜結構受到破壞,細胞内的(de)蛋白質、RNA以及其他(tā)成分(fēn)均擴散到電解液中,而核DNA由于分(fēn)子量太大(dà)不能進入凝膠而留在原位。在中性條件下(xià),DNA片段可(kě)進入凝膠發生遷移,而在堿性電解質的(de)作用(yòng)下(xià),DNA發生解螺旋,損傷的(de)DNA斷鏈及片段被釋放出來(lái)。由于這(zhè)些DNA的(de)分(fēn)子量小且堿變性爲單鏈,所以在電泳過程中帶負電荷的(de)DNA會離開核DNA 向正極遷移形成“彗星”狀圖像,而未受損傷的(de)DNA部分(fēn)保持球形。DNA受損越嚴重,産生的(de)斷鏈和(hé)斷片越多(duō),長(cháng)度也(yě)越大(dà),在相同的(de)電泳條件下(xià)遷移的(de)DNA量就愈多(duō),遷移的(de)距離就愈長(cháng)。通(tōng)過測定DNA遷移部分(fēn)的(de)光(guāng)密度或遷移長(cháng)度就可(kě)以測定單個(gè)細胞DNA損傷程度,從而确定受試物(wù)的(de)作用(yòng)劑量與DNA損傷效應的(de)關系。該法檢測低濃度遺傳毒物(wù)具有高(gāo)靈敏性,研究的(de)細胞不需處于有絲分(fēn)裂期。同時(shí),這(zhè)種技術隻需要少量細胞。